2025年3月28日ミャンマー大地震はなぜ起きたのか?

地震の基本情報と被害状況

2025年3月28日、ミャンマー中部マンダレー近郊を震源とするマグニチュード7.7の強い地震が発生しました。現地時間の昼12時50分頃に起きたこの地震は震源の深さが約10kmと非常に浅く、直下型の激しい揺れとなりました。ミャンマー第2の都市マンダレーや首都ネピドーではビルや橋など多数の建造物が倒壊・損壊し、道路も亀裂や隆起で寸断される大きな被害が出ました。揺れは遠く離れたバンコク(タイ、震源から約1000km)にまで伝わり、高層ビルの工事現場が倒壊するなど周辺国にも影響が及びました。大地が揺れ動いた範囲は広大で、タイの首都では高層ビルから人々が避難する騒ぎとなったほどです。 この地震による人的被害も甚大なものとなりました。地震発生直後の報道では、ミャンマー国内だけで少なくとも140名以上が死亡し、タイでも死傷者が出ていると伝えられました。その後被害の全容が明らかになるにつれ犠牲者数は急増し、4月初めまでにミャンマーでは3,000名を超える死者が報告されています。倒壊した建物の下敷きになるなどして負傷者も数千人規模にのぼり、多くの住民が家屋を失いました。ミャンマー当局は非常事態を宣言し、国際社会に支援を呼びかけています。今回の地震は、ミャンマーにおいて近年で最も壊滅的な被害をもたらした地震災害となりました。

地震の地学的な原因(プレートと断層の活動)

では、この大地震はなぜ起きたのでしょうか?その背景にはプレートテクトニクス(板状の岩盤の動き)による地殻変動があります。地球の表面は十数枚のプレートと呼ばれる巨大な岩盤(大陸や海底を含む板状の層)でできており、ちょうどジグソーパズルのピースのように互いに隣り合って組み合わさっています。プレートは常にわずかながら動いており、その速度は一年に数センチメートル程度と非常にゆっくりしたものです(例えばミャンマー付近では年約2cmの移動と推定されています。これは人間の爪が伸びる速さに例えられるほどですが、このわずかな動きが長年積み重なると巨大なエネルギーが蓄積されていきます。

プレート同士の境界では、プレートの動きに伴って岩盤同士がぶつかったり擦れ合ったりします。しかし岩盤どうしは非常に頑丈で凹凸もあるため、プレートが動こうとしても境界では岩同士が固着して簡単には滑りません。まるで重い家具を床の上で押し動かそうとして「グッ」と踏ん張るように引っかかるイメージです。動こうとする力に対し岩盤が食い止められることで、境界部にはひずみ(歪み)がどんどん蓄積していきます。しかし限界まで力が溜まると、ある瞬間に岩盤が耐えきれなくなって「ズルッ」とずれ動きます。これが地震(断層のずれによる揺れ)の正体です。一気に岩盤が滑って解放されたエネルギーが地震波となり四方へ伝わり、私たちが感じる激しい揺れとなるのです。

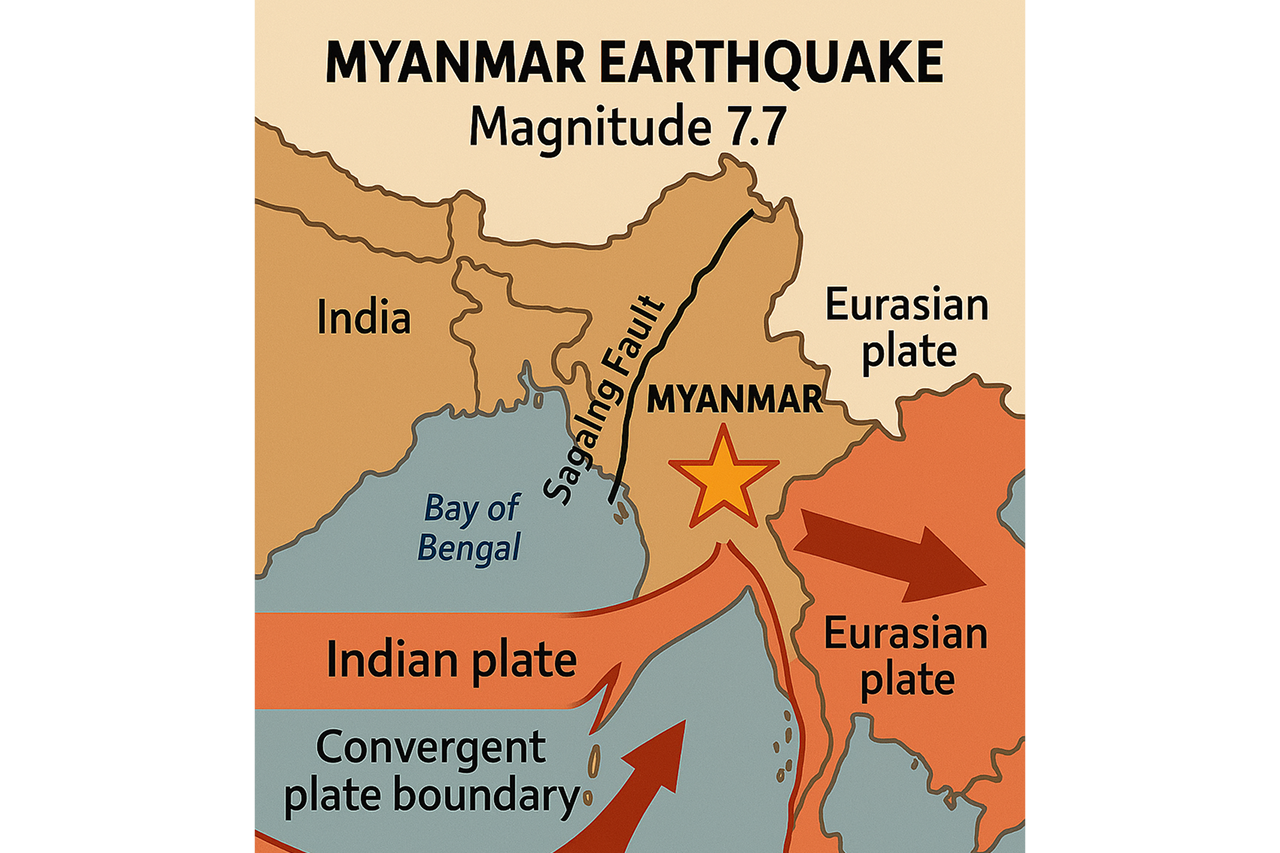

今回のミャンマー地震も、このプレート境界で岩盤が急激にずれ動いたことによって発生しました。具体的には、インドプレートとユーラシアプレートという2つのプレートが横方向に擦れ違うようにずれる横ずれ断層で地震が起きています。アメリカ地質調査所(USGS)の解析によると、この地震は「横ずれ(ストライクスリップ)断層の活動」に伴うもので、地表のプレートが横方向にずれ動いたタイプの地震でした。言い換えると、地震発生時にはインドプレートとユーラシアプレートという大陸規模の岩盤同士が真横に摩擦し合いながらずれ動いたのです。普段は両プレートががっちり噛み合って動きがロックされていますが、長年蓄積したひずみが限界に達し、一気にずれが生じました。この「横ずれ」による急激な岩盤の移動こそが地震の直接的な原因です。

ミャンマー中部を南北に貫いて走るサガイン断層(Sagaing Fault)という大断層が、まさに今回ずれ動いたプレート境界にあたります。サガイン断層は西側のインドプレートと東側のユーラシアプレート(正確にはユーラシアプレートの一部であるスンダプレート/ビルマプレート)の境界線に位置し、ミャンマー国内をほぼ南北一直線に走る全長1,000km級の巨大断層です。南はインド洋のアンダマン海から北はヒマラヤ山脈の東端まで延びており、その規模・性質はアメリカ・カリフォルニア州の有名なサンアンドレアス断層にも匹敵します。インドプレートはこの断層に沿って北方向へ(ユーラシア側に対して)滑るように動いており、年間数センチというプレートの動きが百年以上の歳月をかけて断層面に大きなずれを蓄積してきました。そして2025年3月28日、ついにサガイン断層上の岩盤が耐えきれなくなり、一挙に数メートル規模で横方向にずれ動いたと考えられます。その結果、数十年分のひずみエネルギーが一度に解放され、マグニチュード7.7もの巨大地震となったのです。

断層のずれは震源付近の一点だけでなく長い範囲に及びました。USGSなどの解析では、今回の地震ではサガイン断層の長さおよそ400~500kmもの広範囲にわたって断層が一気にずれた(破壊された)と推定されています。断層のズレが大きければ大きいほど地震の規模(マグニチュード)は大きくなりますが、M7.7というエネルギー規模に達したのは、それだけ長大な断層区間が連鎖的に動いたためです。実際、地震学者によればこの地震の断層破壊は最大で約400~460kmに及び、地表にもずれの跡が現れたと報告されています。これは日本列島に例えると、本州の半分近い長さに相当する断層が一度に動いた計算となり、その規模の大きさが実感できるでしょう。

さらに今回の地震は震源が浅かったことも被害を大きくした要因です。震源の深さが約10kmと浅いため、岩盤がずれたエネルギーが地表に到達するまでほとんど減衰せず、真上の都市部を猛烈な揺れが直撃しました。専門家も「震源が浅い直下型の地震だったため建物が揺れの直撃を受け、被害が深刻になった」と指摘しています。仮に同じ規模の地震でも震源が例えば100kmも深ければ揺れは地表に達するまでに弱まりますが、浅い所で起きた今回は最悪の条件だったのです。このように地震の規模だけでなく「どこで、どのように」発生したかという地学的要因が、揺れの強さや被害の大きさを決定づけました。

ミャンマー周辺のプレート構造と過去の地震

ミャンマーは地球規模で見ても特に地震が起きやすい地域に位置しています。理由は、ミャンマー付近がインドプレートとユーラシアプレートなど複数のプレートの境界に挟まれているためです。インドプレートは年間約5cmの速さで北へ移動してユーラシアプレートに衝突しており、その作用でヒマラヤ山脈が隆起するとともに、周辺で大きな地震が頻発しています。ミャンマーでは、このプレートの衝突に伴うひずみがいくつかの形で現れています。その一つが前述したサガイン断層に沿った横ずれ運動で、もう一つはミャンマー西方の沿岸部における**プレートの沈み込み(サブダクション)**です。

ミャンマー西側(ベンガル湾・アラカン沖)では、インドプレートが東隣のビルマプレートの下に沈み込む収束帯となっています。この境界は巨大地震を起こす沈み込み帯型の断層(プレート境界型地震の震源域)であり、過去には規模9クラスの超巨大地震がインドネシアのスマトラ沖からアンダマン諸島にかけて発生しました(2004年のインド洋大津波を引き起こした地震がその一例です)。ミャンマー沿岸付近もこの沈み込み帯の延長上にあり、大きな地震のポテンシャルを秘めています。ただし沈み込み帯の地震は震源が海底下深くになるため内陸から遠く、揺れそのものは内陸直下の地震(例えば今回のサガイン断層の地震)に比べると減衰しやすい傾向があります。一方、サガイン断層のような横ずれ断層では震源が陸地の浅い部分で直下に位置するため、規模がやや小さくても都市に甚大な被害を及ぼしやすいのです。一般に横ずれ断層型の地震はマグニチュード7~8程度までですが、沈み込み帯では8~9を超える場合もあります。しかし沈み込み帯の巨大地震は震源が深いため地表の揺れが弱まることが多く、逆に横ずれ断層の地震は震源が浅いため揺れが直接伝わり被害が大きくなる、という違いがあります。ミャンマーはこのように異なるタイプのプレート境界を抱えており、内陸部と沿岸部の双方で地震リスクが存在するのです。

特に国内を縦断するサガイン断層は、ミャンマーにとって最も地震活動の盛んな断層帯です。実際、20世紀以降のミャンマーではこの断層に沿って繰り返し大地震が発生しています。記録によれば、1930年には現在のネピドー南方のバゴー付近でマグニチュード7.4と7.5の大地震が立て続けに発生し、大きな被害を出しました。さらにその翌年の1931年には断層北部(マンダレーに近い地域)でM7.7の地震、1946年には断層北端付近でM7.5とM7.8の地震、そして1956年にもサガイン付近でM7.0の地震が発生しています。19世紀までさかのぼると、1839年にマンダレー近郊で起きた「アヴァ地震」と呼ばれる大地震の記録も残っており、その規模は推定M7.5前後で今回に匹敵する可能性があります。このようにサガイン断層は歴史的に繰り返し大地震を起こしてきた活断層なのです。

しかし1956年の地震以降、サガイン断層の中部(マンダレー周辺)では長らく大きな地震が起きていませんでした。専門家は、この断層の当該区間が**「地震空白域」**となっており、ひずみエネルギーが蓄積し続けている可能性を指摘していました。実際、2025年の地震はその空白域で約70年ぶりに発生した大地震であり、長年解放されずに溜まっていた歪みが一気に噴き出したと考えられます。地震学者によれば「最後に同規模の地震が起きたのは1956年で、それ以来活動がなかった部分が破壊された可能性が高い」ということです。言い換えれば、プレートの押し合いによる歪みは常に進行していても、表面上は何事もなく静穏な期間(数十年間)が続いていたため、多くの人々が大地震の切迫性を意識できずにいました。そして迎えた2025年、満を持して空白域が動いた結果が今回の甚大な被害につながったのです。

また、過去半世紀以上大地震が起きなかったことから、現代の都市インフラや建築物が十分な耐震対策なしに整備されていた可能性もあります。専門家は「1956年以降この地域で大きな地震が起きていないため、多くの建物は地震を想定した設計になっておらず、それが被害拡大につながった」と指摘しています。実際、20世紀前半の地震当時は木造や低層の建物が多く、人口も現在ほど密集していなかったため被害は限定的でした。しかし近年の経済発展でマンダレーやネピドーには鉄筋コンクリート造の高層建築が増えており、それらが今回多数倒壊したことで犠牲者が増えてしまった面があります。このように、プレート境界の活動という地学的要因に加え、長期間大地震がなかったことによる備えの不足も相まって、社会的被害がより深刻なものとなったと考えられます。

Conclusion

2025年3月28日のミャンマー大地震は、インドプレートとユーラシアプレートの衝突に伴うサガイン断層のずれによって引き起こされました。プレート同士が長年押し合い蓄積したエネルギーが一瞬で解放され、M7.7という巨大地震となったのです。その地下のメカニズムは、地球規模のプレート運動(インドプレートの北進)に根ざしたものであり、科学的な視点から見ると決して偶発的な災害ではありません。実際、ミャンマー周辺のプレート構造と過去の地震活動を紐解くと、同地域で大地震が起こる下地が十分にあったことがわかります。今回の地震は浅い震源で人口密集地を襲ったため壊滅的な被害となりましたが、その背景にはプレート境界のダイナミクスと歴史的な地震の周期性が存在していました。要するに「なぜ起きたか」と問えば、それは**「ミャンマーが活発なプレート境界に位置し、そこで溜まったひずみが限界に達したから」**と言えるでしょう。

地震そのものの原因は自然現象とはいえ、被害の程度は我々人間の備えによって大きく左右されます。プレート境界で暮らす以上、大地震の発生は避けられませんが、科学的知見をもとに適切な耐震対策や防災計画を講じることで被害を軽減することは可能です。今回のミャンマー地震も、プレートテクトニクスによる必然ともいえる現象でした。この災害を教訓に、地域の人々が地学的な原因とリスクを正しく理解し、将来の地震への備えをより一層進めていくことが望まれます。科学的根拠に基づく知識は、自然の脅威に対処する上で大きな力になるのです。